最近の賃貸事情

今回は共同住宅に関する最近の傾向についてお話したいと思います。

地域にマッチしたプランニングが重要ということは随分前から言われていましたが、貸手市場の時代は部屋を造るだけで比較的簡単に入居者が集まりました。しかし入居者ニーズが多種多様になり、供給が増え競争が激しくなるにつれて、それが通用しなくなり、ターゲットを絞った計画の必要性が重要視されています。

これからの賃貸マンションの入居者は、部屋に合わせて住むのではなく、自分の仕事や趣味、ライフスタイルに合わせて部屋を選ぶ時代になるでしょう。また、賃貸派が増えているという現実は、自己所有の戸建てにしか付いていない設備や仕様を賃貸マンションにも求めるようになり、別の視点から見た場合、「癒し」を期待する方も多くなるやもしれません。

現在、デザイナーズマンションやホテル並みのサービスを設けている大型マンション、プールやスポーツジムが入ったマンションが数多くあります。また、対照的にウィークリーマンションやマンスリーマンション、最近ではゲストハウス(賃貸アパートとホテルのそれぞれ良いところを組み合わせた新しいタイプの宿泊施設)という下宿スタイルマンションも登場しています。他にはドミトリー、ルームシェア(フラットシェア、ハウスシェアなどとも言う)などもありますが、これらは滞在期間など、その人の状況に合わせて借りられるメリットがあり、生活費を抑えて自分のやりたいことに全力投球する人に向いています。ラウンジで団欒、パティオでバーベキューなど、敬遠されがちだった入居者同士のコミュニケーションが復活する時が訪れるかもしれません。

従来の賃貸マンションは個人のオーナーが経営していることが多いため、分譲マンションに比べ小規模でした。ところが最近、不動産ファンドの影響もあり法人オーナーが増え、都心部周辺では数百戸もあるような分譲マンション並みの賃貸マンションも増えています。比較的世帯数の少ない低層マンションに住むのか、或いは大規模な高層マンションに住むのかは意見が分かれるところです。それぞれのメリットとデメリットが相反するため、最終的には住む人が「何を重要視するか」で決めるということになります。数年後にはどちらに軍配が上がるでしょうか。

このように価値観と生活スタイルが多様化している今日、建物の大小を問わず、これからの共同住宅(賃貸マンション)のプランニングにおいて重要なことは、単にユーザーのニーズを反映させるだけでなく、貸主側がユーザーをリードしていくような考え方が必要になるかと思われます。

2007年1月30日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

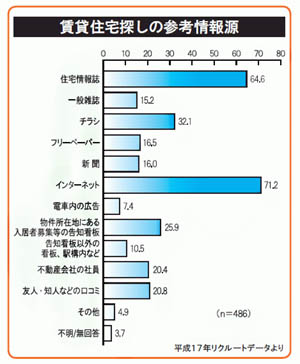

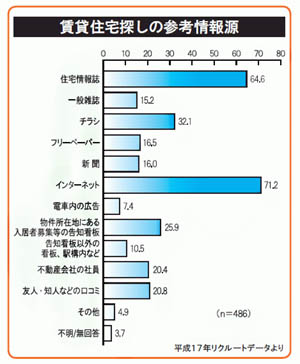

インターネットの賃貸サイトについてお話します。不動産業界のアンケートによると、パソコンの普及に伴い、お部屋を探している人の約8割はインターネットを活用しているとのことです。最終的には現地を確認し、部屋を見てから決めるでしょうが「間取」や「外観写真」が出ているので、イメージがつかみやすいのでしょう。

数多くあるサイトの中で、どこに掲載するか。当社では、ヤフーの検索で上位に位置する「ISIZE(フォレント)」と「アットホーム」に掲載しています。サイトを選ぶ基準は「キーワード(賃貸・不動産・部屋探し)で検索した時に上位にくる」「他のサイトとのリンク」「情報管理体制がしっかりしている」「携帯電話サイトの充実」などの点が挙げられます。検索の結果、上位に位置すれば大勢の人の目に入ります。また、それぞれ他のサイトと連動しているものも多く、たとえばISIZEに掲載することによってヤフー不動産やアパートマンションガイドにも同時に掲載される仕組みになっています。また、単に掲載本数の多いサイトがベターではなく、同じ物件が複数の会社で紹介されていることや成約済の物件が掲載されているなど、信用性に乏しい場合もあります。

インターネットの普及により閉鎖的だった不動産情報が開放された感があります。紙媒体の場合、市場に出るまで最低一週間を要しましたがインターネットは時間差なく市場に出ます。また、従来は直接不動産会社に足を運び、勧められる物件の情報しか得られなかったユーザーが、好みに合った物件を自分で検索でき「他と比較」し、「家賃相場」も分かり、たくさんの情報を得ることができます。そのためユーザーの知識も豊富になり、人気の高い物件はより競争が激しく、人気のない物件はなかなか決まらないという、二極化傾向がより一層高まっています。

そのような中、最近「家賃オークションシステム」が登場しました。仕組みは一般のオークションと同じ。住みたい方が家賃を提示し、最終的に1番高い家賃を提示した方に住んでもらうというもの。資本主義の原則に即しているとは思われますが、人気がある物件は高額になりますが、その反対もあります。

高い賃料で貸せるということはオーナーの期待するところですが、どんな人が住むかも、きちんと家賃を支払うこと同様重要です。お金はあるがトラブルを引き起こす人、共同住宅の規約やマナーを守れない人はNGです。一度の取引で完結する売買契約とは異なる点です。「オークションに参加できるのは入居者審査後」など、なんらかの制約を設けないと、オークションが賃貸業界に定着するのは難しいのではないでしょうか。

これからも各サイトからの反響数や特徴を分析して、上手にインターネットを活用して、効率よく広告宣伝をして行きたいと思います。

2006年10月30日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

最近の賃貸マンションでは、オートロック、宅配ボックス、光ファイバーなどはあたりまえの共用設備になりつつあります。これらは入居者募集の際のセールスポイントであり、入居者が便利に快適に生活できるための付帯設備です。また、これらの設備を備えることにより競争力が高まり、入居率が高くなるということはオーナーのための付帯設備とも言えます。エアコンや浴室換気乾燥機、床暖房などの専用設備にも同じことが言えます。

入居者も単に便利さだけを求めるのではなく、環境や安全性、健康面を考えて住宅を選ぶようになってきました。これまで入居者の間で安全性への関心が高く、特に女性の要望が強くあるセキュリティシステムはコスト面がネックであまり導入されていませんでしたが、低コスト化により導入する賃貸マンションも増えてきました。

競争が激しい賃貸業界、オーナーや管理会社、設計事務所や建築会社が入居者確保のため付帯設備や仕様、またペット飼育可能、楽器可能マンションなど、工夫をこらした建物を懸命に考えています。

最近、すこし変わったサービスが登場しました。それがVOD。やはりこれまで高額な使用料など、コストの高さが問題だったが低コスト化されつつあります。

VODとはインターネット上で映画を好きな時に視聴できる人気の高いサービスで、いままではパソコンがなければ利用できなかったものが、機材を設置しインターネット回線を接続すれば手持ちのテレビでも利用できるようになります。また、視聴料の一部がオーナーや管理会社に還元され、入居者、オーナー、管理会社の3者にメリットがある付帯設備と言えます。管理会社から入居者への連絡事項を画面で行うことができるため遠隔地からも業務連絡が行え、結果的に管理業務の効率化が図れます。通常入居者へ知らせたいことは掲示板にて告知し、重要なものは投函する必要があります。メールボックスにはチラシや郵便物が溜まっており、入居者は名前入りの重要なもの以外、すべてゴミ箱へポンと捨ててしまいます。管理会社からの通知も一緒に捨てられてしまうこともあり、「設備点検」「断水」「工事」などの通知書、「ゴミの出し方」のお願い書、「騒音」に関する注意書を見ない人が多いようです。しかし、VODを利用すれば掲示、投函をする必要がなく伝達も確実。入居者は設備点検や共用部分の工事など管理会社からの連絡が、掲示板を見ることなしにいつでも自宅のテレビで確認できます。

その他、引越の予定がある入居者には空室紹介、購入を考えている入居者には売買物件の案内もできるため、入居者の囲い込みに効果的で営業面でも役に立ちます。また、いろいろなサイト上で各種注文や物品購入ができ、ネット上でのカード決済も可能です。その他、さまざまな地域の情報を提供して入居者の生活全般をサポートすることができます。オーナーや管理会社にとってメリットがあるVOD、結果的に入居者にとってよりよいサービスと言えます。

2006年7月29日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

当社では契約期間満了の約3ヶ月前に借主に対し更新通知書を発送し、1ヶ月ないし2ヶ月前までに更新するか否かの意思表示をしていただきます。

引越オンシーズン(1月、2月、3月)の当社の契約更新率は、ここ数年80~85%で推移していますが更新対象者の数は年々減ってきています。これは期間満了を待たずに解約する借主が増えてきているからと考えられます。

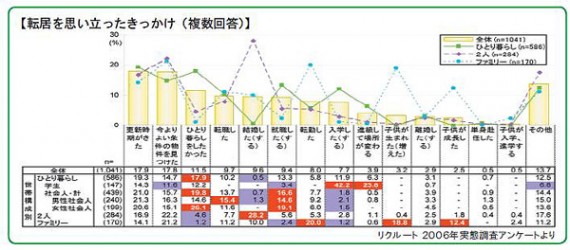

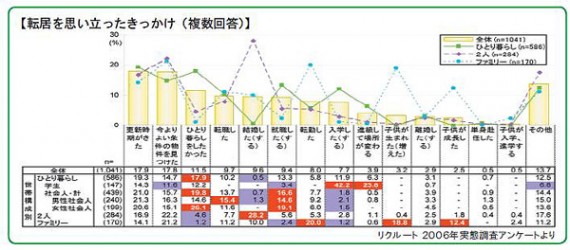

図の「転居を思い立ったきっかけアンケート」によると、「更新時期がきたから」と「今よりよい物件がみつかったから」が2大要因となっています。ファミリータイプの場合、「他の賃貸マンションに移る」より「一戸建やマンションを購入した」などの理由が多く、学生の場合、「入学したから」が40%以上、「進級して学校の場所が変わるから」が20%以上と高い比率を占めています。女性社会人の場合、「一人暮らしがしたかった」がトップで、それ以外(男性社会人、2人、ファミリー)の場合は主に外的要因(就職、転職、入学、卒業、転勤、結婚)がきっかけになっています。

部屋探しや引越に関する困ったことや不満としては「敷金、礼金など初期費用の高さ」「環境、間取、設備、騒音など入居後にわかった不満」「不動産会社の良し悪しがわからなかった」が多く、女性社会人は「不動産会社や営業マンの対応」に不満を抱いていることが多いです。

以下は最近のひとり暮らしのエンドユーザーが部屋を探す際、何を重視しているかのアンケート結果をまとめた項目です。

○一人暮らしの学生の平均家賃は男子59,600円女子64,600円。

○1Kタイプが54.8%あり、1DKの居住者は男子より女子が多い。

○近くにないと困るもの「スーパー」「コンビニ」、近くに欲しいもの「レンタルビデオCD店」「公共施設」

○欲しい設備は「エアコン」「収納」「ガスコンロ」「洗濯機置場」と「独立型バス・トイレ」で、男子は「エアコン」を重視、女子は「独立型バス・トイレ」を重視。

○探す人の立場に立ってくれる「地元の情報に詳しい不動産会社」を選ぶ。

○男子より女子の方がマンション志向。

女子は男子より部屋を重視(広い部屋に住み、家賃負担額が高い)しているという結果がでており、これは洗濯や料理をしたり、部屋にいることも多く、住環境、安全性を重視するためと思われます。

このようにエンドユーザーの「具体的な二ーズ」、「部屋探しの重視条件」、「引越しのきっかけ」も年々少しずつ変化しております。加えて昨今の供給の多さによる「競争が激しい賃貸事情」を考えると、賃貸条件及び設備、仕様について素早く適切な提案をし、最適な募集活動を行い、お客様に誠意を持って対応し、早期成約に至るよう努力していかなくてはなりません。

2006年4月29日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

パソコンの進化に伴い「光ファイバー」ヘのニーズが増えてきました。光ファイバーとは、ガラスやプラスチックの細い繊維でできている光を通す通信ケーブルのことをいいます。主な特徴としては「現在のメタルケーブルより通信速度が速い」「一度に大量のデータ送受信可能」「IP電話」などが挙げられます。光ファイバーに対するニーズが増えている理由は、パソコンが個人や家庭へ目覚ましく普及しており、インターネットで「買い物をする」「TVを見る」「映画や音楽をダウンロードして楽しむ」「レストランや旅館を探す」など、ビジネスだけでなくプライベートにおいても情報入手必須アイテムとして利用する時代になっているからです。

部屋探しをする際、光ファイバーがそのマンションに導入されているかどうかを確認する人が最近増えてきています。また、光ファイバーサービスを行っているメーカー(NTT・東京電力*テプコ・USEN)が、世帯数がまとまっていて引き込み交渉のしやすい賃貸マンションなどに、「無料で光ファイバーの導入工事をします」という提案も増えています。各社対象世帯数等の違いはありますが、どの業者も提案の際には必ず、「光ファイバーを導入すると空き部屋がすぐ決まります」「入居後の定着率が向上します」をセールスポイントとして挙げていますが、実際にはその言葉どおりの結果が現れてはおりません。それは「光ファイバー」がもはや付加価値(他物件との差別化)として評価されなくなり、借り手側からは「すでに当たり前の設備」との認識になりつつあるからだと思われます。その他の通信設備として、ADSL(既存のメタルケーブル使用)やCATVのIT接続システムなどがあることも光ファイバーの人気に水をさす原因です。ADSLは光ファイバーの約半分の通信速度やデータ送受信になりますが月額料金が光ファイバーよりは断然安くなっています。CATVはITだけではなく、TVとセットで契約すると20~30チャンネルの専門番組が見られるというメリットがあります。

とはいえ、昨今の貸賃住宅の設備事情は年々進化し、光ファイバーの需要もますます増えているため、新築マンションでは光ファイバーが基本設備になっています。設置料金、毎月の使用料など、NTTをはじめ各メーカー間の競争も激化しています。光ファイバーに限りませんが、設備の導入にあたってはしっかりとした調査と導入後のアフターサービスやメンテナンスを十分に検討した上で判断しなければなりません。入居者のことを考え導入してみたが、利用者がいない為に毎月の基本料金やメンテナンス費だけをオーナーが支払うということになりかねません。付帯設備、特に通信関係(CATV、光ファイバー、インターネット、パソコンなど)は現実より言葉が常に先行しており、メリットだけが一人歩きしている場合も多く見受けられます。最近のアットホーム社のアンケートによると、契約の決め手となった機能・付帯設備の上位に通信設備は顔を出していないのが現状です。

2006年2月2日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

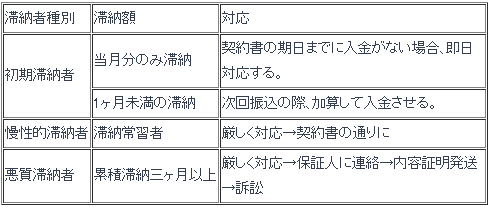

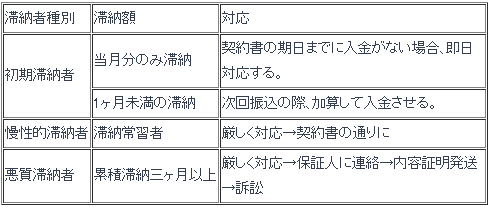

今回は家賃滞納の督促・回収業務についてお話します。管理会社には「入居者管理」の一つとして家賃滞納者ヘの督促・回収業務があります。滞納者は「初期滞納者(契約書通りに入金がない)」「慢性的滞納者(常習者、不定期に入金する)」「悪質滞納者(3ヶ月以上)」の3種類に分けることができます。滞納者について、賃貸事業部・滞納係では下記のような取決めをしております。

滞納者を減少させるためには初期対応が一番有効です。毎月の家賃入金チェックが遅れてしまい気がつくと何ヶ月も滞納になっていたケースもあります。こうなると回収にかなりの時間を要します。入居者に「支払いが遅れても何も催促されなかったから」などと言い訳を作らせないことも必要です。早期に督促をしないと滞納者がそれに甘えるだけでなく、貸主側の怠慢にもなってしまいます。ですから毎月定期的な入金チェックが必要なのです。

一般的に滞納の理由は「お金がない」がほとんどですが、最初は数日遅れ、徐々にそれが習慣になり、数ヶ月遅れになってしまうパターンが多くあります。稀に「払う意思がない」「建物の不備を理由に払わない」など悪質なケースもあります。累積滞納者は連帯保証人へも報告し督促しますが、保証人が対応しない場合、法的手段(裁判)に訴えて「契約解除」「明け渡し請求」「強制執行」などの方法で解決することもあります。この場合、半年~1年という長い時間と相当な費用が必要です。

滞納を未然に防ぐ手段としては、入居申込時に「本人」と「保証人」を充分に審査することです。しかし契約時には問題ない人でも契約後に「転職」「リストラ」「ギャンブル」「病気」など収入や生活環境が変わることがありますので、どんなに入居審査を厳しくしてもやはり「滞納」がなくなることはないでしょう。そのため最近では、「滞納保証システム」「保証人代行システム」(vol.11参照)を利用するケースが増えつつあります。

●滞納の原則

滞納とは契約書通り入金のないすべての状態を指し、たとえ1日でも入金が遅れた場合、滞納であり契約違反である。

●滞納者督促履歴表の作成

滞納者リストに基づきすべての滞納者について、催促の「電話」「ハガキ」「手紙」「訪問」「電報」「内容証明」等の督促履歴表を作成する。

●滞納者の対応

2005年10月29日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

最近、賃貸マンションにおいてエンドユーザーやオーナーが賃貸管理会社に何を求めているのかが話題になります。今回はこの件についてお話しをさせて頂きます。

従来、管理会社とは分譲マンションの管理組合が委託する「建物管理会社」を指していましたが、最近言われる「賃貸管理会社」とは賃貸マンションの「オーナー業務を代行する会社」のことです。その業務内容は入居者募集、賃貸借契約の締結、更新業務、退去時の立会いや敷金精算などが主な仕事ですが、他に重要な業務としては入居中のクレーム対応や近隣住民からの騒音やゴミ処理などに関するクレーム対応があります。このような「入居者管理業務」のみを行う賃貸管理会社と「入居者管理業務」と「建物管理業務」の両方を行う賃貸管理会社があります。

「建物管理」とはエントランスや廊下や階段などの共用部分の清掃や、建物の設備機器の保守・点検が主な仕事になります。また、長期的な計画を立て、設備の修理交換、外壁の塗り替えや防水工事、大規模修繕のアドバイスもいたします。

最近エンドユーザーが部屋を探す際に「仲介会社」より「賃貸管理会社」を重視するようになってきています。これは物件紹介から契約までで終わる「仲介会社」よりも入居から退去まで係っていく管理会社の建物管理状況・管理体制を重要と考えているからです。当然入居時の契約条件(賃料、敷金、礼金など)は大切ですが、入居中のトラブル時の迅速性や、24時間対応緊急センター設置の有無、共用部の清掃が行き届いているか、など入居中の快適性を重視してきているようです。オーナーが希望する「入居者管理」とは空室対策の具体的な提案と工夫、そして入居率のアップ(早期の客付け、入居中や退去時のトラブルの未然防止、トラブル発生時の迅速な対応などです。

現地案内する場合、室内が汚れていても、また共用部分が汚れていても、案内された人は入居申込をしないでしょう。入居者管理と建物管理は常に密接な関係が必要です。特にトラブルや緊急対応を要する場合にその関係が処理に大きく影響します。

あるアンケートではエンドユーザーが不動産会社を判断する際、一流かどうか、大手かどうか、有名かどうかではなく、「顧客を大切にする」「信頼性」「誠実」「接客対応」などを重要視するそうです。賃貸マンションにおいて私たち賃貸管理会社の重要性がクローズアップされるようになったことで、今まで以上にオーナーの良いパートナーとして真剣に賃貸業務に取り組み、トータル的な管理が求められていくと思います。

2005年7月29日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

近年のIT社会において、個人情報の漏えい、プライバシーの侵害等の懸念が増大し、個人情報の保護の重要性が高まってきたため、平成17年4月1日「個人情報保護法」が施行されました。この法律は「個人情報の適正な取扱」を基本理念として、個人情報を取扱う事業者の義務等を規定しており「個人情報の保護」「個人の権利・利益を保護」を目的としています。要約すると、個人情報をデータベース化したものを保護するため、これらを取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)に法的義務を課したものです。

「個人情報」を「保護」する法律という用語から「個人情報保護」とは「プライバシーの権利が保護される」と誤解しがちですが、個人情報保護法が「保護」しようとする「個人情報」はプライバシーの権利と一部は重複するものの、基本的には別のものと考えられます。

不動産、特に賃貸管理業は、消費者の氏名、年齢、住所、電話番号、勤務先、年収、その他物件情報、成約情報など多様な個人情報を取扱う業種であり、物件情報の広告など、個人情報の第3者への提供が仕事の重要な内容であるという大きな特色をもつ業種です。適切な対応をしていくことは、不動産業における個人情報の利用に関する消費者の信頼を高め、業界全体の発展につながっていくと考えております。

当社としては、今後個人データの入手、管理(開示、内容の訂正又は追加、消去など)に更なる注意を払い、社内規則を設け、徹底した管理を行っていかなければなりません。また、この場をお借りして、法律の施行に伴いオーナーの皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、個人情報保護法に関する詳細は下記資料をご参照下さい。

・平成15年5月30日「個人情報の保護に関する法律」

・「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に関するガイドライン」

個人情報保護法とは

●対象は

個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、取扱う個人情報が過去6ヶ月において1日でも5000件を越えた者。

●個人情報とは

1.氏名、生年月日、住所、電話番号等のように特定の個人を識別できるもの。

2.生存する個人の情報

3.文字だけでなく画像や音声も含む。

●個人情報データベースとは

個人情報の集合物で、誰でも検索可能の状態になっているもの。

●その他

社内組織やシステム等、様々な安全管理を義務付|ナている。対象とならない個人や企業も同様の努力が必要。

①組織的安全管理措置②技術的安全管理措置

③人的安全管理措置 ④物理的安全管理措置

⑤委託先の指導監督

2005年4月29日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

今回は最近人気の賃貸マンションについて具体的なポイントを挙げてお話しいたします。

1.広さと間取り

10年前と比較すると専有面積が広くなっており、居室以外に「水まわり」もゆったり、「収納」も豊富になっています。従来シングルタイプは21㎡(洋7・K2)前後でしたが最近は28㎡(洋10・K2)前後の部屋が多くなり、2DKタイプは45㎡(洋6・和6・DK 8)前後から52㎡(洋6・洋6・DK10)前後の広さになっています。また、2DKの場合、一部屋が和室でしたが最近では二部屋とも洋室タイプに変化し、カウンターキッチン付も増えています。

2.仕様、設備など

10年前のシングルタイプはほとんど1口電気キッチンでしたが、最近は2ロガスキッチンが多くなりました。また、ワンルームでも「バス・トイレ別々、室内洗濯機置場、ガスキッチン」今は必須条件です。2DK以上は「追い炊き機能付バス」が主流で「浴室換気乾燥機」も一般的になっています。現在フローリングの割合は8割近くにまで増加しており、バリアフリーも増えました。エアコンはほぼ全ての物件に設置されています。さらにインテリア性の高いダウンライトやピクチャーレールも登場しており、便利、快適なだけでなく、スマートな暮らしが求められています。

3.セキュリティ

注目度の高いセキュリティですが、新築マンションの9割にオートロックが設置されるようになり、防犯カメラ、TVモニター付きインターホンの設置率も高くなってきています。また、ダブルロックや防犯機能付き玄関キー、指紋照合システムまで登場しています。

4.その他

ここ10年でペット可の物件が3%から12%に増えました。その他「楽器可」「大型バイク置場」「サーファー向け」物件なども登場してきました。どの物件にもCATVや光ケーブルなどの通信設備が充実したこともここ10年見逃せない変化です。

以前は「オートロック」「タイル貼り」「エアコン付」「フローリング」をセールスポイントにできましたが、今ではさらなる付加価値やコンセプトが必要になりました。

10年後20年後の予想は難しいところですが、いつの時代もニーズと流行があり、やがてそれは変化します。ニーズは大切ですが、一時的な流行にはとらわれ過ぎないことが大事です。借り手側のニーズに合わせた新しいマンションが増えるとニーズに合わない古い物件は競争に負けてしまいます。今は新築マンションでさえニーズに合わなければ競争に負けてしまう時代です。賃貸マンションを企画する際、今何が求められ将来何が求められるのか、しっかりと考えていかなければなりません。

2005年2月2日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ

今回は「東京ルール」についてお話しいたします。

「東京ルール」とは東京都が「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」として制定し、平成16年10月1日に施行されたものです。この条例の特徴は借主に対し宅地建物取引業者が重要事項説明書とは別に書面(説明書)を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明することを義務付けているものです。

具体的に説明する事項は、下記のとおりです。

①退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること

②入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること

③賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項(特約)

④修繕及び維持管理等に関する連絡先

説明義務の適用対象は「東京都内にある居住用の賃貸住宅」のみであり、店舗・事務所等の事業用物件は対象外になります。また、東京都も退去時と入居時の修繕における貸主・借主の費用負担などの基本的な考え方を示した「ガイドライン」を今年9月に発行しました。この内容は以前お伝えしている国土交通省発行のガイドラインと同じです。貸主は「東京ルール」に特約を設けて対応することが可能です。そのため契約時に「東京ルール」の説明をしても根本的な問題は解決しないのではないかと思われます。このようなあいまいなガイドラインやルールは、それぞれの解釈の違いによってかえってトラブルを助長することも予想されます。

「東京ルール」には他にもいくつか問題点があります。例えば、宅地建物取引業者が借主に対しての説明義務であり、貸主に対して説明する義務はなく、また貸主が借主に対して説明する義務はないとあります。トラブル未然防止の徹底をるためには、借主だけではなく、貸主に対しても説明し、理解を得ておくことも大切なことと私たちは考えています。

宅地建物取引業者が説明義務に違反した場合は、東京都知事より指導、勧告、公表をされます。当社としても重要事項説明書や賃貸借契約書の内容を見直し、あいまいな表現のガイドラインやルールに対応していかなくてはなりません。賃貸借契約の原状回復費用及び修繕費用は、原則としてすべて貸主負担になりつつあり、業界はますます借り手有利の賃貸状況になっています。この賃貸事情をご理解いただき、「ガイドライン」や「東京ルール」についての今後の対応に、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

<東京都の相談窓口一覧>

東京都都市整備局

住宅政策推進部不動産業課

新宿区西新宿2-8-1都庁第二庁舎3階北側

◆不動産取引に関する相談

9:00~11:00/13:00~16:00(面談相談、当日受付)

◇賃貸ホットライン(電話相談)

TELO3-5320-4958

◇指導相談係

TELO3-5320-5071

東京都不動産取引特別相談室

新宿区西新宿2-8-1都庁第二庁舎3階北側

◆弁護士による法律相談

13:00~16:00(面談相談、予約制)

◇特別相談室TEL03-5320-5015

東京都消費生活総合センター

新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階

◆消費生活に関する相談(不動産含む)

9:00~16:00(電話、面談相談)

◇相談専用TEL03-3235-1155

2004年10月28日 | 最近の賃貸事情 | ページ先頭へ